智能水肥灌溉一体化的价格并非固定数值,而是由设备规模、功能配置、品牌差异等因素共同决定。根据市场调研,小型家庭农场或庭院系统的价格通常在每亩5000-15000元之间,而大型农业园区或商业种植基地的整套系统可能达到每亩2万-5万元。价格差异主要源于传感器精度、控制模块智能化程度、管道材质及后期服务支持等细节。

价格背后的关键影响因素

1. 设备配置决定基础成本

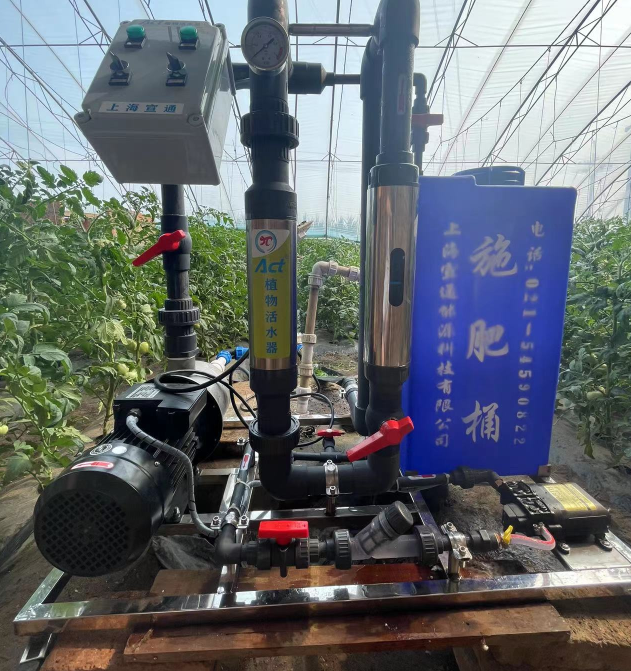

- 核心硬件:智能水肥机的核心部件包括水泵、过滤器、比例施肥器、物联网控制模块等。进口品牌或高精度传感器会显著推高成本,而国产基础款则通过简化功能降低门槛。

- 扩展功能:是否支持手机APP远程操控、气象数据联动、土壤湿度自动调节等,直接影响价格梯度。

2. 安装与调试的隐性成本

- 定制化服务:地形复杂、作物种类多样的场地需要专业团队设计管网布局,这部分人工成本可能占总价的10%-20%。

- 培训与售后:部分厂商提供免费操作培训及长期维护协议,而低价产品可能仅提供基础安装。

3. 品牌溢价与市场定位

- 行业老牌厂商:凭借技术积累和案例背书,价格通常比新兴品牌高20%-30%,但稳定性更受认可。

- 区域性服务商:通过本地化服务降低成本,适合预算有限的中小型种植户。

如何理性选购:性价比≠低价

1. 明确需求优先级

- 初创农场:优先选择支持分阶段扩展的系统,避免一次性投入过高。

- 规模化种植:需重点考察数据采集精度(如EC/pH值监测)和故障预警功能,减少人工巡检成本。

2. 警惕“低价陷阱”

- 传感器精度:廉价产品可能采用工业级传感器,数据误差可能导致水肥比例失衡。

- 管道材质:非食品级PVC管材长期使用可能释放有害物质,需确认符合GB/T 10002.1标准。

3. 长期成本测算

- 能耗对比:变频水泵比定频水泵节能30%-50%,长期使用可抵消初期差价。

- 维护频率:模块化设计的设备更换配件更便捷,降低停机损失。

智能系统的隐性价值:超越价格的回报

- 资源效率提升:精准灌溉可节水40%-60%,肥料利用率提高至90%以上。

- 人力成本缩减:1人即可管理百亩农田,人工成本降低60%-80%。

- 产量与品质保障:标准化水肥供应使作物产量波动控制在5%以内,商品果率提升15%-25%。

常见误区澄清

- 误区一:进口设备一定更好

国内厂商在物联网集成、本土化适配方面已实现反超,部分产品通过CE认证但缺乏田间实测数据。

- 误区二:功能越多越划算

过度配置可能导致功能闲置,建议根据作物生长模型选择必要模块。

总结:价格与价值的平衡术

智能水肥灌溉系统的投资回报周期通常为2-3年,核心在于将硬件成本转化为持续收益。选购时应建立“设备成本+运营成本+产出效益”的综合评估模型,而非单一比价。建议优先选择提供试用期或分期付款的厂商,通过实际数据验证系统匹配度。

结尾提示:价格透明化是行业趋势,但农业智能化的本质是“用数据替代经验”。与其纠结几千元的差价,不如聚焦系统能否真正解决灌溉不均、肥害频发等痛点——这才是智能设备带来的核心价值。