物联网水肥一体化设备的价格因功能、规模和品牌差异较大,市场常见价格区间在5000元至5万元不等。小型家用或大棚种植设备通常价格较低,而大型农田或果园配套系统因涉及智能控制、传感器网络和云端管理功能,成本会显著提升。价格差异背后是技术配置、适用场景和售后服务的区别,选型需结合实际需求,避免“高价低配”或“低价陷阱”。

入门级设备(5000-15000元)

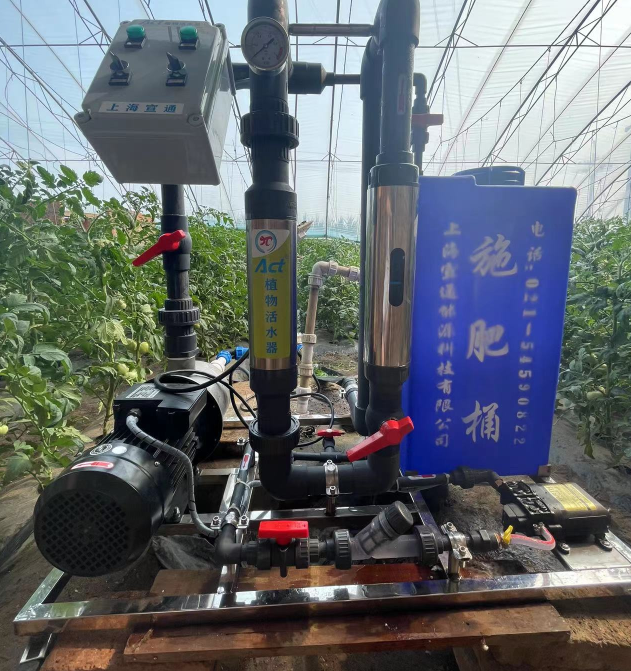

适合家庭园艺或小型温室,功能以基础水肥混合和定时灌溉为主,物联网模块可能仅支持手机APP远程开关,缺乏精准传感器和数据分析。这类设备性价比高,但需手动调整参数,适合预算有限或种植规模小的用户。

专业级设备(15000-30000元)

针对中型农场或果园设计,配备土壤湿度、EC值传感器,可实现自动配比和按需灌溉。物联网功能升级为实时数据监测和异常报警,部分型号支持与气象站联动,但云端服务可能需额外付费。

高端定制设备(30000元以上)

大型农田或农业园区首选,集成多参数传感器、AI决策系统和无人机联动功能。支持分区管理、历史数据追溯和智能诊断,售后团队提供安装调试和长期维护,但初期投入较高。

明确种植场景需求

大棚种植需关注湿度控制和病虫害预警功能,露天农田则需抗风防晒的硬件设计。例如,北方果园需防冻裂管路,南方水田需防腐蚀材质,盲目追求“全功能”可能导致资源浪费。

核对物联网功能实用性

警惕“伪智能”设备:部分低价产品仅支持远程开关,无法根据作物生长阶段自动调整水肥比例。优先选择支持阈值设定(如土壤湿度低于30%自动灌溉)和历史数据导出的机型。

考察售后服务网络

设备故障可能导致作物减产,需确认品牌是否提供本地化维修团队和备件库存。某些网红品牌虽价格低,但售后响应周期长达一周,风险远高于多花30%预算选择本地服务商。

计算长期使用成本

设备价格仅是开销的一部分:传感器更换(约2-3年/次)、云端服务费(年均500-2000元)和电力消耗需纳入总成本。例如,某型号设备虽售价2万元,但5年使用成本可能接近4万元。

ROI(投资回报率)测算

以10亩草莓园为例:传统人工灌溉需2人/天,年人力成本约6万元;物联网设备可节省70%人力,同时提升产量15%-20%。若设备投入8万元,通常2-3年可通过增产和降本收回成本。

警惕“功能溢价”陷阱

部分品牌将4G模块、彩色触摸屏等作为卖点,但实际使用中2G网络已足够稳定,简单按键操作反而更耐用。建议根据核心需求做“减法”,避免为冗余功能买单。

随着国产传感器和物联网芯片国产化,设备价格年均下降8%-12%。但核心算法(如水肥配比模型)和耐久性设计仍需长期验证,建议优先选择有3年以上市场验证的机型,而非最新上市的“概念产品”。

结尾段:选型核心逻辑

物联网水肥一体化设备的价格本质是“技术+服务”的体现,脱离场景谈价格无意义。建议按“种植规模→核心需求→预算分配→售后保障”四步法筛选,重点关注设备能否解决实际痛点,而非被花哨功能或低价诱导。记住:适合的,才是最省钱的。